消防・防災マガジン

消防査察とは?目的・種類・流れを解説! 査察前に準備すべきポイントも紹介します🔥

東京・北関東を中心に、消防設備の点検・工事を行っております、一電機㈱です!

建物や施設を管理するうえで欠かせないのが、「消防査察」ですが、

みなさんは消防査察のことをどのくらい知っていますか?

消防署が建物を訪問し、防火管理体制や消防設備が法令に適合しているかを

確認するための大切な検査なんです❕

一電機株式会社では、防災設備の専門企業として、これまで多くの現場で消防査察の事前準備や

改善対応をサポートしてきました。

このブログ内では、消防査察の目的や種類、流れ、そして査察に向けたポイントを分かりやすく

説明していければと思います📣

🚒 1. 消防査察とは?目的と概要をわかりやすく解説

まず、消防査察とは、消防法(第4条・第16条の2など)に基づき、消防職員が建物を訪問して

火災予防上の管理状態や消防設備の維持状況を確認する公的な行政検査です。

目的は簡単に2つに分けると↓

💠火災を未然に防ぐ

💠火災が起きた時の被害を最小限に抑える

査察の対象になるのは、以下のような「防火対象物」になります。

🏥 病院・福祉施設・学校などの公共施設

🍴 飲食店・ホテル・商業施設

🏭 工場・倉庫などの事業所

🏢 集合住宅

これらの施設では、防火管理者の選任や消防設備点検、報告の実施が消防法で求められています。

🗂️ 2. 消防査察の種類(定期査察・特別査察・再査察)

消防査察には主に3つ種類があります❕

(1)定期査察

毎年または数年ごとに定期的に行われるものです。

消防署がスケジュールを立て、順番に地域の建物を巡回します。

(2)特別査察

火災が発生した地域や、危険が想定される業種・建物に対して臨時的に行われます。

苦情や通報があった場合、確認のために実施されることもあります。

(3)再査察

前回の査察で指摘事項があった場合、その改善状況を確認するために行われます。

なお、改善が不十分な場合は「改善命令(消防法第4条の2)」が出されることもあり、

従わないと罰則(消防法第44条)の対象になる可能性もあります。

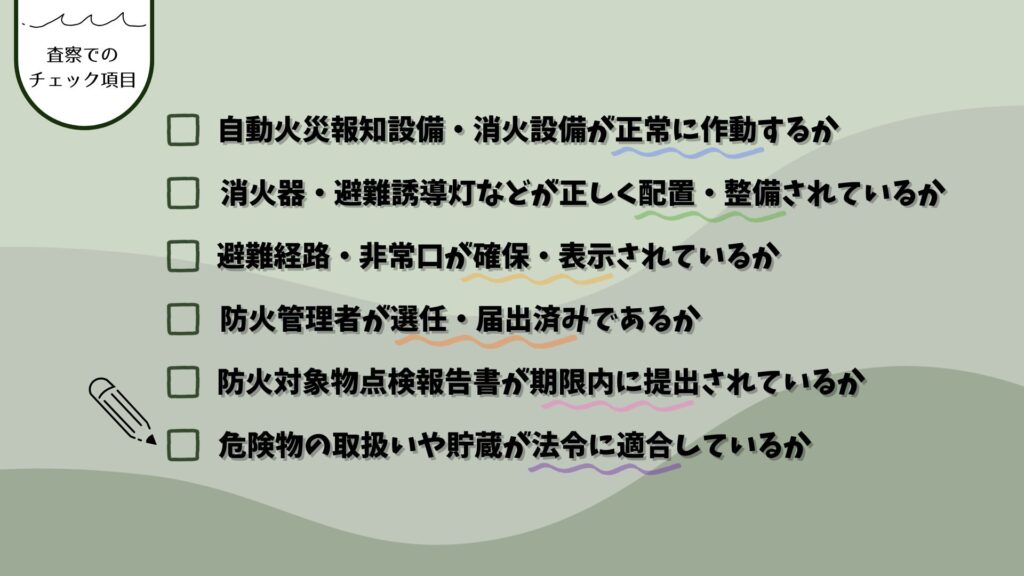

✅ 3. 消防査察で確認される主な内容

査察では、消防職員が建物の安全性をつぎのような観点からチェックします。

これらは、日頃型の防火管理体制が整っているかどうかを確認するための項目です。

とくに報告書の未提出や期限切れ設備は、指摘されやすいポイントです⚠

🧭 4. 消防査察前に準備しておくべきチェックポイント

消防査察は「その日だけ頑張ればいい」ものではありません。

日常の備えがそのまま査察結果に反映されます💡

💠防火管理体制を整える

・防火管理者を選任し、消防署に届け出を済ませる

・避難訓練や防火教育を定期的に実施する

・消防計画書を最新版に更新して保管しておく

💠設備の点検と記録を残す

・火災報知設備・消火器・誘導灯などを定期的に点検

・点検結果は「点検報告書」として保管(3年間が目安)

・故障や期限切れは早めに交換・修繕

💠指摘があったときの対応

・消防署から指摘を受けたら早めの改善と報告書再提出

・報知すると「改善命令」や「罰則」の対象になることもあるため要注意

🧰 5. 消防署から指摘を受けたときの対応方法

もし査察で指摘を受けたら、焦らずに対応しましょう。

まずは指摘内容を正確に把握し、改善計画を立てます。

✏消防設備業者や防火管理者と連携して改善を進める

✏修繕や交換の記録、写真を残しておく

✏改善後は報告書を最提出し、再査察に備える

この時、専門業者に相談しておくと再査察がスムーズです。

経験豊富な業者ほど、指摘の傾向や改善ポイントを把握しています☝🏻

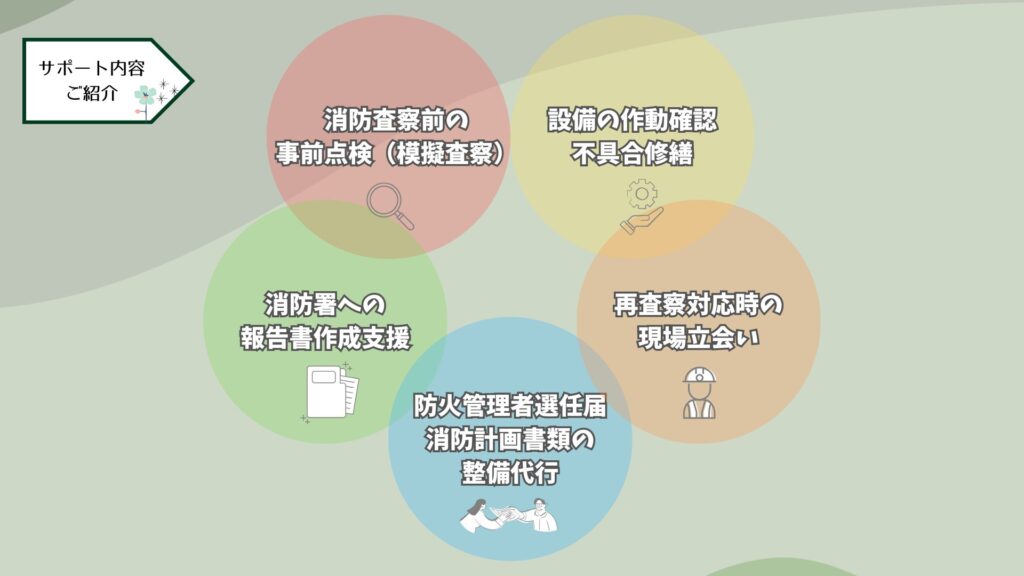

🧱 6. 一電機株式会社の消防査察サポート内容

一電機株式会社では、消防査察を控えたお客様に向けて以下のようなサポートを行っています。

近年は、猛暑や環境変化による自動火災報知設備の誤作動(非火災報)が増えています。

当社では、最新機器への更新や、現場環境に合わせた感度設定の調整などにも対応可能です。

🌿 7. まとめ 消防査察は「防災の確認」

消防査察は、事業者を取り締まるためのものではありません!

命を守るための確認なのです。

日頃から点検と防火体制を整えておくことで、査察当日も慌てることなく、安心して対応できます。

それが、結果的に「信頼される施設運営」にもつながります。

一電機株式会社は、消防設備・防災の専門企業として、

「誤報を減らし、確実に作動する設備を守る」ことを使命に、地域の安心と安全を支え続けます🫱🏻🫲🏻✨

問い合わせ

📞TEL:0120-868-642

🌐お問い合わせフォーム:こちらからどうぞ