消防・防災マガジン

過電流とは?原因から対策まで電機トラブルを徹底解説

東京・北関東を中心に、消防設備の点検・工事を行っております、一電機㈱です!

現場で点検や工事をしていると、日常生活や工場などの産業環境で、

突然ブレーカーが落ちたり機器が停止する場面によく出会います。

これらの多くは実は…「過電流」が原因です。

過電流は定格を超えた電流が回路や配線に流れる現象であり、

火災や設備の故障を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。

過電流とは?電流と定格値の基礎知識🔰

電流とは、電源から回路を通じて電子が流れる量を示す値です。

通常、電気機器には「定格電流」が設計されており、その範囲内で使用することで安全に動作します。

もし定格以上の電流が流れると…それが「過電流」となってしまいます。

過電流は大きく分けて以下の2種類があります。

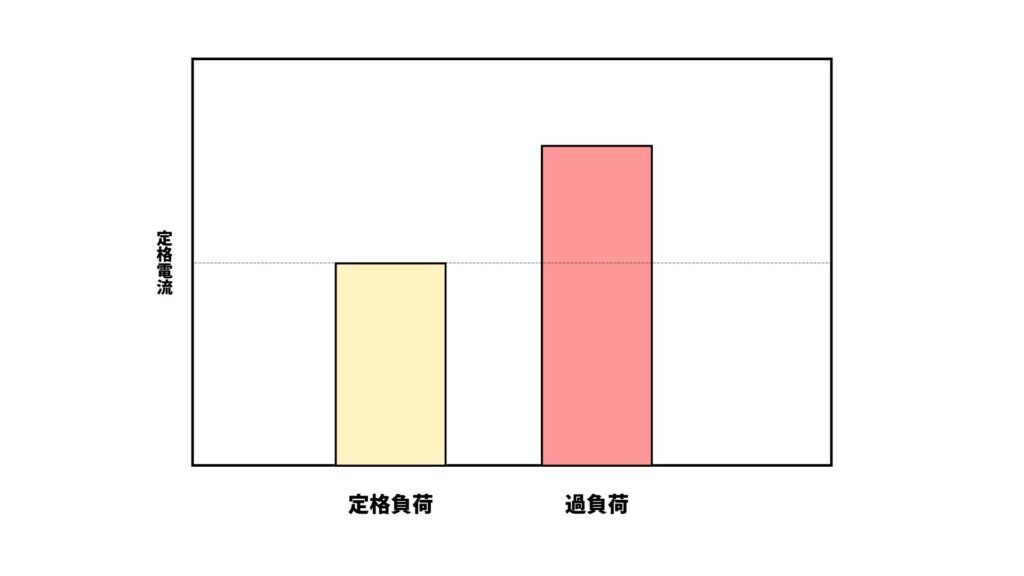

1. 過負荷

- 電気機器に必要以上の負荷がかかることで発生

- モーターや抵抗値の大きい機器を長時間使用すると起こりやすい

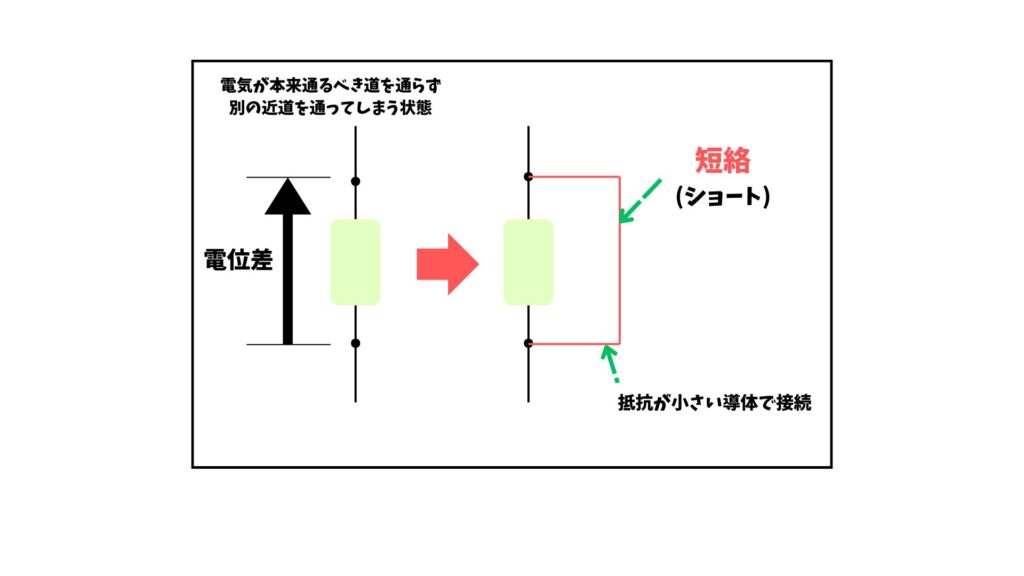

2. 短絡(ショート)

- 配線や回路が誤って接触し、電流が一気に流れる状態

- 抵抗が極端に低くなり、危険なほど大きな電流が流れる

過電流と「漏電」の違い✔️

ここでよく混同されるのが「漏電」です。

過電流は“流れすぎる電流”であり、漏電は“本来流れてはいけない場所に電流が逃げる”現象です。

例えば、配線の被覆が破れて電流が金属ケースや地面に流れてしまうのが漏電。

一方で、電気機器を使いすぎて回路に過大な電流が流れるのが過電流です。

どちらも火災や感電につながる危険があるため、保護装置(ブレーカー、漏電遮断器)の役割を理解しておくことが大切です。

過電流が発生する主な原因とは❓

- 電気機器の過負荷🔌

家庭でもタコ足配線をして多くの電源を使うと、回路に必要以上の電流が流れます。

モーターを搭載した機器では、始動時に大きな電流が流れるため、環境によってはすぐに過負荷となってしまいます。 - 回路や配線の劣化🪛

古い建物では、配線の被覆が劣化して絶縁不良が発生しやすくなります。

この状態で電流が流れると、抵抗値が変化し、過電流が発生する原因となりえます。 - 電源トラブルや電圧異常⚡

電源の供給が不安定な環境では、電圧が異常に高くなる場合があります。

電圧が上昇すると同時に流れる電流の値も増加し、機器や回路に大きな負担を与えることになります。 - モーターのロックや誤使用⚙

モーターを用いた設備では、回転がロックすると、定格以上の電流が流れ続けることがあります。

また、設計上想定されていない使用方法を行なった場合には過電流の発生につながります。 - 施工不良や接続ミス🧰

新しい設備工事であっても、回路設計や配線作業にミスがあれば、過電流の原因となります。

誤った電源への接続や、保護装置が正しく取り付けられていないケース等です。 - 落雷によるサージ電流🌩

落雷は、過電流が発生する大きな原因のひとつです。

雷が電源線や配線に直接または近くに落ちると、瞬間的に非常に大きな電圧と電流(雷サージ)が発生します。

このサージは回路や機器を通じて流れ込み、定格を大幅に超えることで過電流となります。

特に今は季節柄、不安定な気候になる日が多いので、

落雷による過電流から考えられるリスクをいくつか挙げていきます。

⚡電気機器の破損

⚡回路や配線の絶縁破壊

⚡火災の発生

対策としては、避雷器(※SPD:サージ防護デバイス)の設置が効果的です。

※雷によって起こる、電気・電子機器の故障を防ぐもの

避雷針があれば危機が守れるというのは間違い!

建物内の電気・電子機器を守るためにはSPDが必要です。

過電流が起きたときの現場対応フロー🚩

では実際にブレーカーが落ちてしまったとき、どうすればよいのでしょうか?

- まずは安全確保

異常音や焦げ臭い匂いがあれば、すぐに電源を切り、感電や火災の危険がないかを確認します。 - 原因を切り分ける

・複数の機器を使っていた → 過負荷の可能性

・特定の機器を使った時だけ落ちる → 機器故障や短絡の可能性

・雨や湿気が強い時に起きた → 漏電の可能性 - 復旧は慎重に

ブレーカーをただ上げるだけでは再発します。

原因を確認しないまま通電すると、さらなる故障や火災につながることがあります。 - 専門業者に点検を依頼

特に工場やオフィスでは業務停止リスクもあるため、早めに専門業者へ点検を依頼することが重要です。

過電流を防ぐためにできること⭕

●保護装置の設置

代表的なのがブレーカーやヒューズです。

回路に流れる電流が定格値以上になると自動的に遮断し、設備を守ります。

●設計と使用環境の見直し

設備の設計段階で余裕を持った電源や配線を選ぶことが重要。

また、使用環境に応じて機器の容量を確認し、定格内で使用することが必要です。

●定期点検と情報管理

配線や回路の劣化は目に見えにくいため、定期的な点検が欠かせません。

電気設備の状態や点検結果を記録・管理することで、原因の特定と再発防止につながります。

●正しい使用方法

タコ足配線をしない、モーターを無理に動かさないなど、日常的な使用方法にも注意が必要です。

実際の事例📌

家庭の場合🏠

ドライヤー、電子レンジ、エアコンを同時に使用すると、回路に過負荷がかかりブレーカーが落ちます。

多くの方が経験あるのではないでしょうか。

工場の場合🏭

大型モーターがロックした際、過電流が発生し設備全体が停止。

原因は潤滑不足や異物混入であり、定期点検の必要性が再認識されました。

オフィスの場合🏙️

古い配線を使い続けた結果、絶縁不良から発火。

日頃の適切な保護装置が設置されていれば防げたケースです。

法規制と基準について🚫

過電流保護は「電気設備技術基準」や「内線規程」においても必須事項とされています。

また、消防法に基づき電気火災防止の観点からも、適切な保護装置の設置や点検が求められています。

このように過電流対策は、法律上も“義務”として位置づけられているのです。

過電流は、多くの原因で発生し、火災や故障といった重大なリスクを伴います。

そのためには、

- 保護装置の設置

- 適切な設計と使用方法

- 定期点検の実施

が欠かせません。

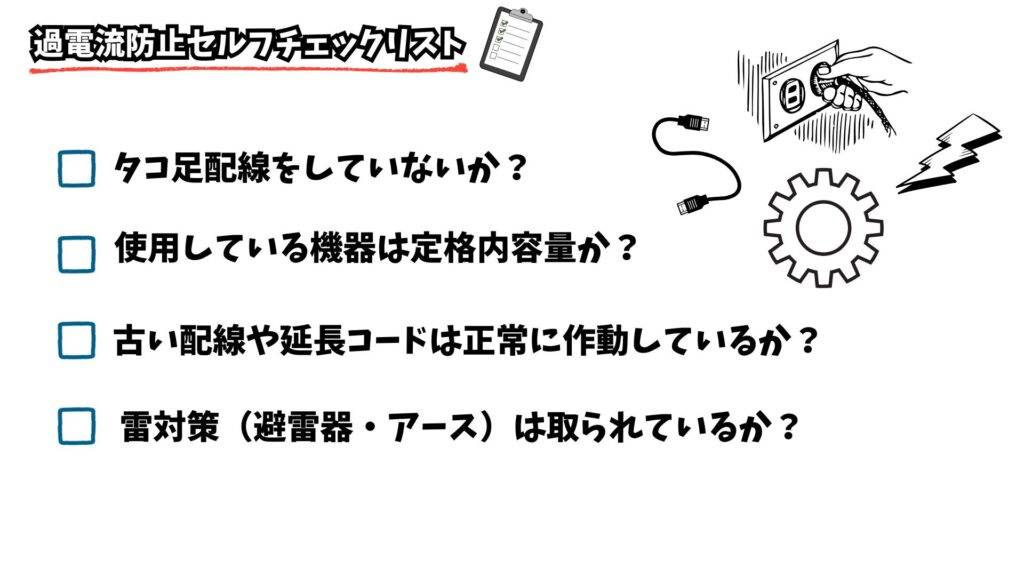

今日からできる簡単なセルフチェックリストを載せておきます👇

これらを見直すだけでも、過電流によるトラブルを大幅に減らすことができます。

過電流は火災や設備故障といった突発的なトラブルだけでなく、

長期的にも電気設備へ悪影響を与えてしまいます。

例えば、配線や絶縁体は定格を超える電流が流れることで徐々に劣化が進み、

見た目には問題がなくても内部では発熱や絶縁破壊が進行していることがあります。

このような状態が続くと、ある日突然機器が停止したり、発火に至るリスクが高まります⚠️

さらに産業環境では、過電流による設備停止が生産ライン全体の停止につながり、

大きな経済的損失を招くケースも少なくありません。

つまり、過電流対策は「火災予防」にとどまらず、「設備寿命の延命」「安定稼働の確保」

といった観点からも重要なのです!

さらに近年は、省エネ機器や高性能モーターの普及により、より複雑な電気環境が増えています。

こうした設備は一見効率的ですが、負荷変動が大きく、過電流が発生しやすい側面もあります。

そのため、最新の設備であっても「安心」とは限らず、

定期的な点検や保護装置の見直しが欠かせません!

一電機㈱では、消防設備や電気設備の点検・工事を通じて、

皆さまの安全を守るサポートを行っています。

「ブレーカーがよく落ちる」「電気設備が不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。